[原文載於 基督教周報 第 3060期 〈天地人和〉專欄 「人和篇」]

地球如此獨特,以人類現時的科技沒可能去其他星球居住,好好照顧地球才能讓人類以至萬物安居樂業。人類第一份被上主吩咐的工作是管理大地,錯誤使用地球會衍生眾多環境問題,隱喻不受限制的科學技術發展對人類威脅的「末日鐘」只剩下最後90秒……究竟有沒有「地球使用說明書」讓我們可以跟着做?

參考自然,配搭使用

綜觀上主設計的大自然,有以下運作規律:

1. 能量主要來自太陽,以不同形式儲存在地球。能量形式可以轉換,但變成聲能和熱能就會散失,再無法使用。

2. 物質部分是完整的循環系統,全部材料可再用,沒有任何浪費。

3. 大部分涉及轉化的步驟都需要能量驅動。

人類現時的科技未能做到100%能量使用效率,任何步驟都有能量損耗。由此檢視人類的生活消耗,或能給我們一些啟發。

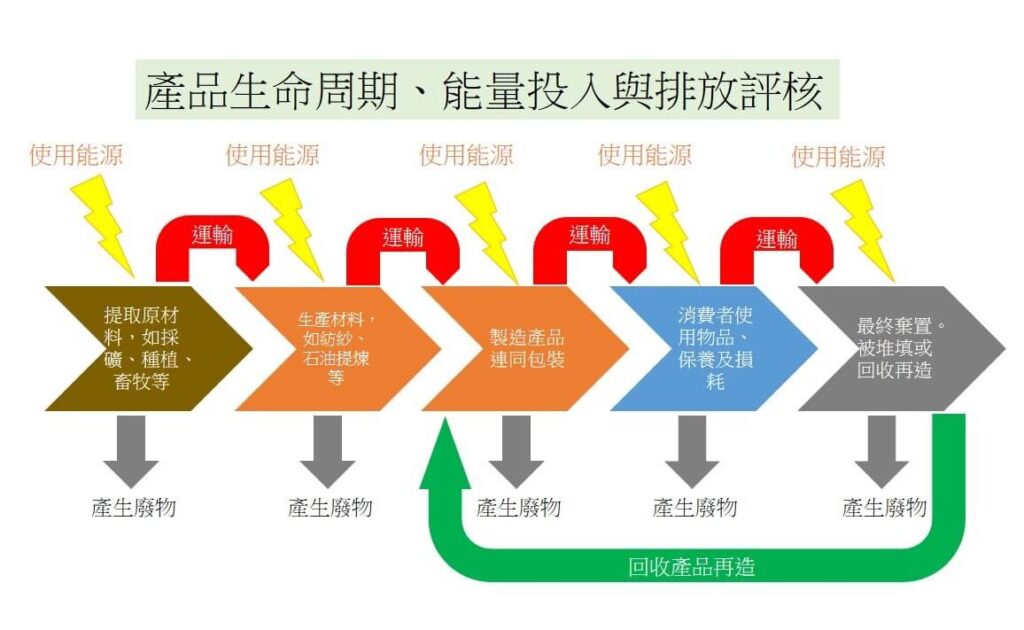

產品生產周期——檢視真正的環境成本

我們日常使用的物件,全部由大自然的原材料生產出來。從採集原材料、工廠加工、包裝、運輪、使用及維護等,都需要投入能量。日用飲食方面,由種植到收割以至運輸、烹調和棄置,同樣涉及能量使用。在某一項商品生產活動中,從資源開採、生產、運輸、使用、回收到解決環境污染和生態破壞所需的全部費用,這就是環境成本。

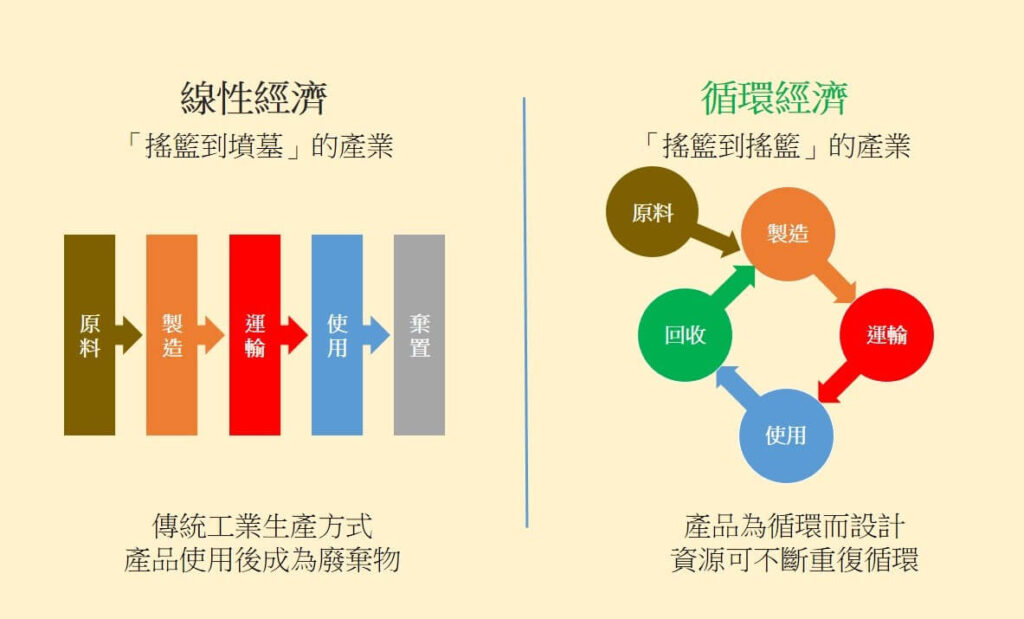

產品生產周期的程序是單向式還是循環式,視乎怎樣設計

每個步驟需要多少能源,視乎我們怎樣運作。科技或能協助我們提升能源和原材料的使用效能、減少浪費;然而當商家考慮降低生產成本而選擇長距離運輸,或是按產品的保質期長短決定使用哪種交通工具,背後的能源消耗可能加倍,如部分新鮮食品必須用飛機運輸,其碳排放遠超於貨輪和火車。產品是否過度包裝造成資源浪費、使用物品方式是否合宜以減少損耗等等,背後全都可用「產品生產周期」的概念來檢視。

同樣是來自日本的士多啤梨,背後的能源消耗可以不盡相同。

現時人類使用最多的能量和原材料來源是非再生的,如石油、煤碳、天然氣。愈用得多消耗愈快,後續可使用的機會就減少。物品到壽命終結時無法直接在自然分解,成為垃圾被閒置,無法重回大自然的系統循環,令生產無法可持續,打斷上主預設的循環機制。

從搖籃到搖籃——「廢物」處理新概念

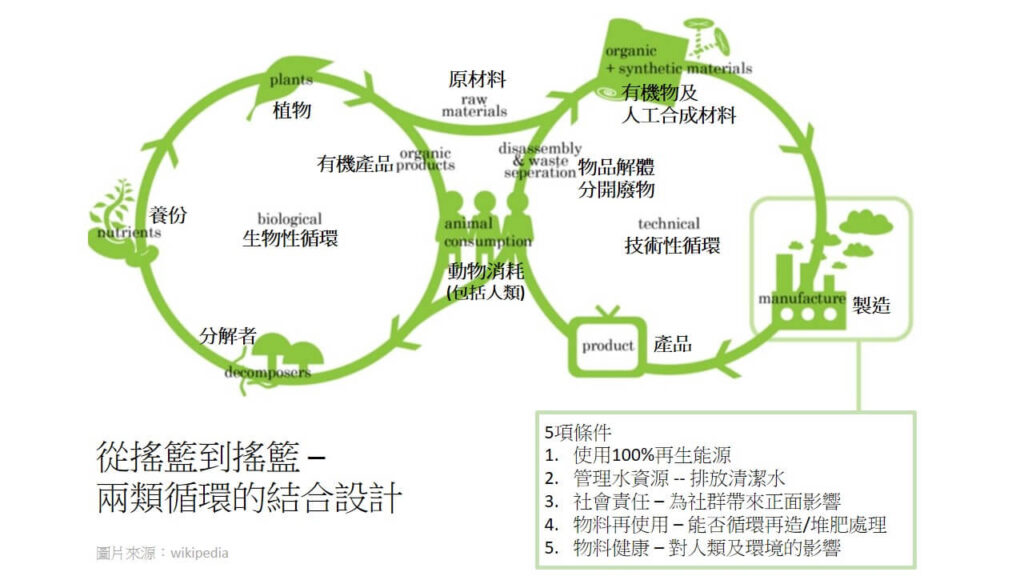

大地為我們供應一切所需,尤如嬰兒的搖籃。上主也賜智慧給我們,使我們能明白大自然的運作,學習配合。從搖籃到搖籃這個概念,就是結合產品生產周期及自然物質循環的模型:

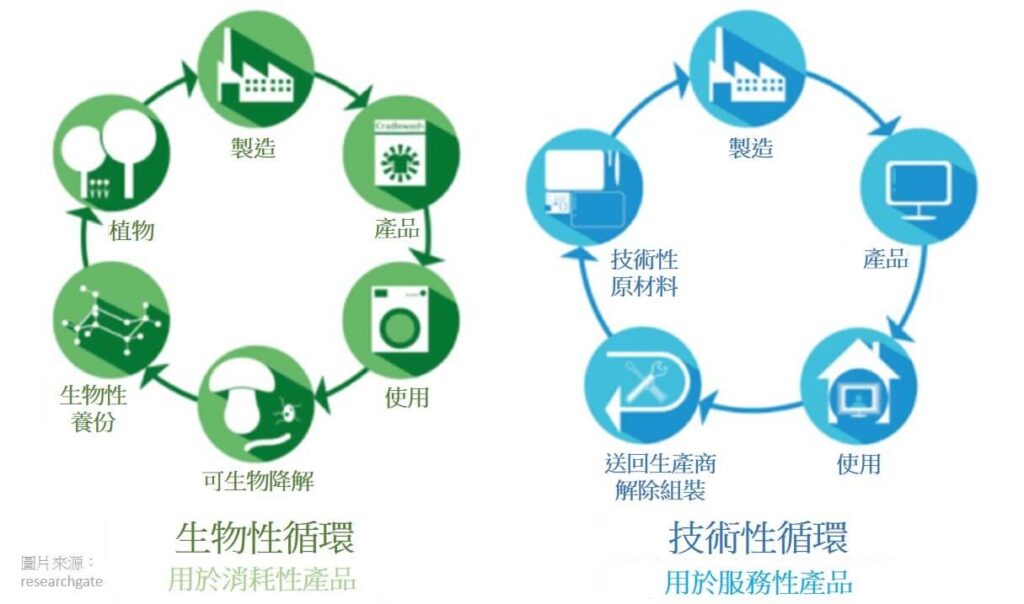

人類活動需要的資源主要分兩大類:具消耗性、以生物為主要原材料的,如食品;以及具服務性質的物件,如電器。

日常生活我們很難完全避免食品包裝或其他非有機物的材料,當兩個循環加以配搭,就能得出更符合自然循環的運作模式:

從搖籃到搖籃(Cradle to cradle)的意思,就是讓生產的原材料順利回歸它的出生地。綜合的概念就是:

1. 本身是自然材料,可被自然分解的,要送回土地處。

2. 經過人為加工後不能再被自然分解的,將它們留在人類世界裏循環再造。

驟眼看,只要有完善回收機制,我們就可以無限取用各式物品?

簡樸生活,為了關愛受造

執筆之時,得悉綠在長沙灣等10間環保署的回收便利點因合約期滿要更換營辦商和舖址,清拆只用了兩年的店鋪造成浪費,新址太遠而降低使用者意欲……在香港做回收或令人氣餒,但也是契機讓我們反思回收再造是否最好的出路?別忘記這也需耗用能源和新材料。

上主應許供應我們生活所需,上述的「產品生命周期」和「從搖籃到搖籃」的概念工具協助我們選用物品時能做更好的選擇,妥善處理使用後的物品,減少地球負擔。關愛受造世界(Creation Care)是學習檢視自己真正所需,讓我們「應洗則洗」,同步思念受造世界的需要。簡樸生活不代表我們要過物質貧乏的生活,更重要是記得我們每一天的生命得以存留,有賴環境裏各成員的精細配搭,人類能掌控的其實不多。上主給予人類有能力管理大地,昔日錯誤使用造成破壞,今天我們看見了,也感受到環境變壞的影響。我們怎樣善用上主所賜的的智慧與能力,修補過失,甚至為環境改變生活習慣,是我們每天可以為主作的工。